Die zunehmende Integration von KI-Agenten verändert die Grundlagen unserer Arbeitsorganisation. Wo früher klassische funktionale Strukturen dominierten, entstehen heute Überlegungen, Arbeit dynamischer, zielorientierter und technologisch unterstützt zu gestalten. Einen Linkedin-Beitrag dazu lieferte kürzlich Ralf Büchsenschuss von Microsoft auf LinkedIn. Er griff zentrale Gedanken des aktuellen Microsoft Work Trend Index 2025 auf und diskutierte, wie Konzepte wie Frontier Firms und Work Charts neue Organisationsmodelle prägen könnten.

Der Microsoft Work Trend Index 2025 beschreibt mit dem Konzept der Frontier Firms Organisationen, die Human-Agent Collaboration konsequent in ihre Arbeitsweise integrieren und klassische Funktionen zugunsten flexibler, ergebnisorientierter Strukturen auflösen. Diese Vision eröffnet neue Möglichkeiten – stellt Unternehmen aber auch vor zentrale Fragen und Herausforderungen.

Im Vorfeld des Shift/Work Digital Work Forums beschäftigen wir uns deshalb intensiver mit der Frage, welche Potenziale diese Ansätze wirklich bieten – und wo die Grenzen der aktuellen Entwicklungen liegen. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, warum Frontier Firms und Work Charts zum Symbol eines möglichen, aber keineswegs selbstverständlichen Wandels werden.

Frontier Firms und Work Charts – Die neue Vision der Arbeitsorganisation im Überblick

Der Microsoft Work Trend Index 2025 entwirft ein Zukunftsbild, in dem Unternehmen durch die konsequente Integration von Human-Agent Collaboration ihre Art der Zusammenarbeit grundlegend verändern – und in der Folge auch ihre Organisation neu aufstellen. Im Zentrum steht das Konzept der Frontier Firms: Unternehmen, die sich zunehmend von klassischen funktionalen Strukturen lösen und stattdessen dynamische, ergebnisorientierte Teams formen. Diese Teams entstehen situativ um konkrete Ziele herum, unterstützt von KI-Agenten, die spezialisierte Aufgaben übernehmen und menschliche Arbeit ergänzen.

Frontier Firms sind Pionierunternehmen, die aus Mensch-Agenten-Teams bestehen. (Quelle: Jared Spataro zitiert von Andreas Weck, t3n)

Ein zentraler Gedanke dabei ist die Auflösung der klassischen Arbeitsteilung. Wo früher klar definierte Funktionen wie Marketing, Vertrieb oder HR bestanden, sollen künftig flexible Work Charts entstehen, in denen Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten je nach Projektziel neu definiert werden. Dabei übernehmen KI-Agenten Aufgaben wie Recherche, Analyse, Strukturierung oder kreative Zuarbeit, während die Menschen die Steuerung, Qualitätskontrolle und strategische Ausrichtung verantworten.

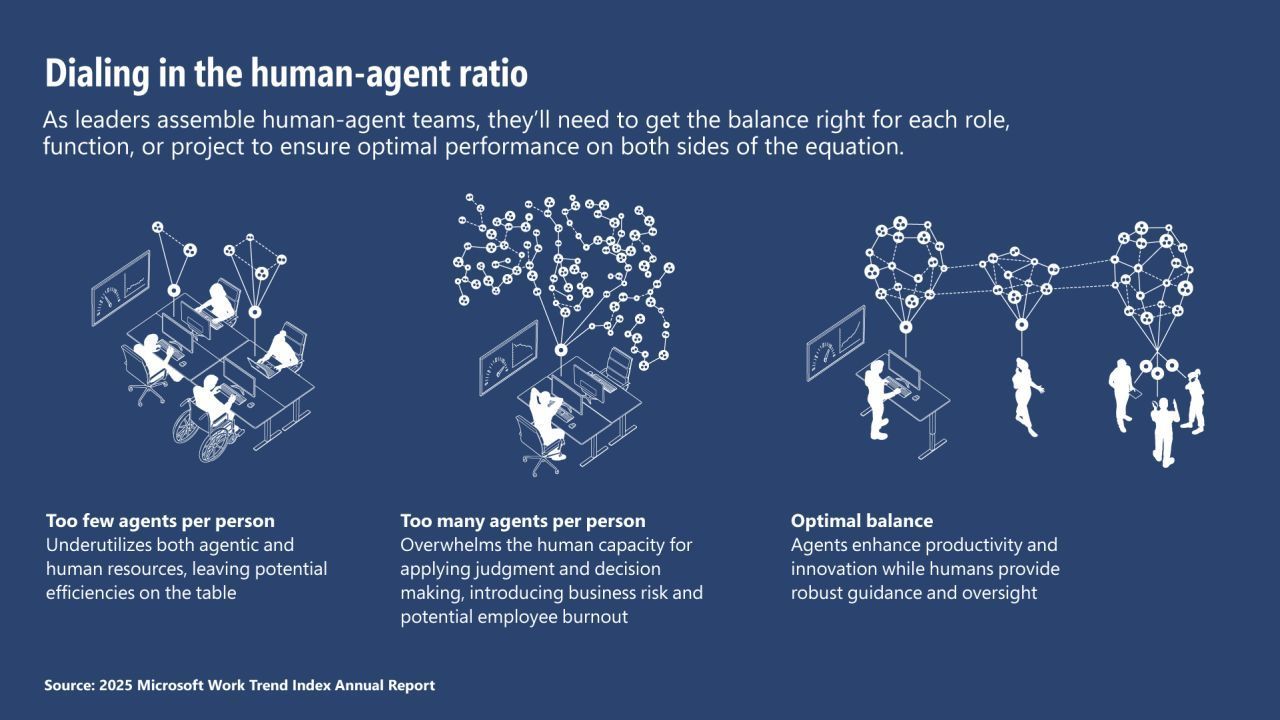

Besonderes Augenmerk legt die Studie auf die richtige Human-Agent Ratio: Nur wenn das Verhältnis zwischen menschlicher Steuerung und KI-Unterstützung gut austariert ist, können die erhofften Effizienz- und Innovationsgewinne tatsächlich realisiert werden. Die Visualisierung im Bericht zeigt, dass sowohl ein Mangel an KI-Unterstützung als auch ein Übermaß an Agenten problematisch sein kann – entweder werden Potenziale nicht genutzt oder die menschliche Entscheidungsfähigkeit wird überfordert.

Anhand verschiedener Praxisbeispiele illustriert die Studie erste Entwicklungen in Richtung dieser neuen Organisationslogik. So investiert etwa Bayer verstärkt in den Einsatz von KI-Agenten im Bereich Forschung, während Dow KI-gestützte Prozesse in der Supply Chain etabliert. Auch Unternehmen wie Holland America Line und Estée Lauder berichten von Pilotprojekten, in denen KI-Agenten eingesetzt werden, um spezifische Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

In der Summe beschreibt der Microsoft Work Trend Index eine Zukunft, in der Unternehmen durch Human-Agent Collaboration agiler, schneller und innovativer werden können – vorausgesetzt, sie gestalten die neue Zusammenarbeit bewusst und strategisch.

[Hier geht es zur Info-Seite des Trends-Report - inkl. Download-Möglichkeit]

Die kritische Realität: Warum Human-Agent Collaboration noch kein Selbstläufer ist

Das Bild der Frontier Firm zeichnet eine faszinierende Perspektive auf die Zukunft der Organisation. Dynamische Teams, unterstützt von spezialisierten KI-Agenten, versprechen mehr Flexibilität, höhere Effizienz und schnellere Innovationszyklen. Doch so attraktiv diese Vision auch ist – ihre Umsetzung wirft bei mir aber ein paar Fragen auf, die es aus meiner Sicht zu weiter zu diskutieren gilt.

(1) Notwendiges Meta-Verständnis für die Prozess- und Ergebnisdimension des Anwendungsfeldes

Ein erster kritischer Punkt betrifft die menschliche Befähigung und Akzeptanz. Das Modell der Frontier Firm setzt voraus, dass Mitarbeitende und Führungskräfte in der Lage sind, flexibel zwischen Aufgaben zu wechseln, situativ Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig die Arbeit von KI-Agenten souverän zu steuern. Es reicht dabei nicht aus, einzelne Ergebnisse von Agenten zu prüfen. Erforderlich ist ein umfassendes Meta-Verständnis: Aufgaben müssen in ihrer Gesamtheit erfasst, die Qualität der KI-Beiträge bewertet und die Auswirkungen auf Prozess- und Ergebnisqualität erkannt werden.

Ohne diese Fähigkeiten besteht die Gefahr, dass KI-Agenten effizient Aufgaben erledigen – aber die Arbeit am übergeordneten Ziel vorbeiläuft. Gerade bei komplexen Projekten, die Abstimmung und strategische Weitsicht erfordern, kann sich dies schnell als ernsthaftes Risiko erweisen. Die den Use-Case-Beispielen im Report sind es spezialisierte Wissensabteilungen, die sich in dieser Weise neu organisieren. Es bleibt die Frage, ob das darüber hinausgehen kann?

(2) Technologische Reife der Agenten-Technologien & ihrer Anwendenden

Der zweite zentrale Aspekt betrifft die technologische Reife. Zwar gibt es heute beeindruckende Fortschritte bei spezialisierten KI-Agenten, die klar definierte Aufgaben effizient unterstützen. Doch echte, adaptive Agentensysteme, die in komplexen, dynamischen Teamkonstellationen zuverlässig und kontextsensitiv agieren, sind noch nicht breit verfügbar. Besonders in größeren Organisationen, in denen viele Stakeholder zusammenarbeiten und wo Prozesse stark voneinander abhängen, stoßen aktuelle Lösungen schnell an ihre Grenzen.

In überschaubaren Geschäftsmodellen oder klar abgegrenzten Funktionsbereichen kann Human-Agent Collaboration bereits heute sinnvoll wirken – im komplexen, vernetzten Unternehmensalltag jedoch bleibt der Weg zur Frontier Firm noch weit.

Ferner braucht es auch technologisch eine Governance-Komponente, mit denen die Agenten-Systeme von den Anwendern bzw. dem Management gemonitort und koordiniert werden können. Neben der technologischen Reife braucht es dann auch wieder die Reife der Anwendenden, für diese Technologiekonzepte ausreichend (handlungs-)befähigt zu sein und ein Verständnis für die Governance-Prozesse zu haben.

(3) Performance-Frage von Generalisten versus Spezialisten

Schließlich stellt sich mir die grundsätzliche Frage, ob eine Organisation, die auf eine Vielzahl von flexiblen Generalisten setzt, tatsächlich performanter ist als eine Organisation, die auf kollaborativ arbeitende Spezialistinnen und Spezialisten baut. Das Modell der Frontier Firm deutet an, dass Generalisierung und situative Steuerung im Verbund mit KI der Schlüssel zur Zukunft sind. Doch gerade in wissensintensiven, hochspezialisierten Umfeldern bleibt fachliche Tiefe ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Eine übermäßige Verflachung von Expertise zugunsten reiner Steuerungs- und Koordinationsfähigkeit könnte mittelfristig Qualitätseinbußen verursachen. Wahrscheinlicher als ein vollständiger Wandel zur Generalistenorganisation ist daher ein hybrides Modell: Unternehmen werden ihre spezialisierte Fachkompetenz bewahren müssen, sie aber stärker mit KI-gestützter Kollaboration und flexibleren Teamstrukturen kombinieren.

Die Frontier Firm bleibt damit weniger eine Blaupause für alle Unternehmen als vielmehr ein Leitbild für Abteilungen und kleinere Organisationseinheiten, das Impulse für die Weiterentwicklung heutiger Organisationen setzt – aber differenziert und angepasst an die jeweilige Unternehmensrealität umgesetzt werden muss.

Fazit: Zusammenfassung und offene Fragen für die weitere Diskussion

Die Diskussion um Frontier Firms zeigt, dass sich Organisationen in einem fundamentalen Wandel befinden. Der klassische Aufbau entlang fester Funktionen wird zunehmend durch dynamische, ergebnisorientierte Teamstrukturen infrage gestellt – unterstützt durch spezialisierte KI-Agenten. Human-Agent Collaboration bietet dabei die Chance, Arbeit flexibler, schneller und innovationsgetriebener zu gestalten. Gleichzeitig offenbaren sich deutliche Herausforderungen: in der menschlichen Befähigung, der technologischen Reife und in der grundsätzlichen Frage nach dem besten Organisationsmodell für die Zukunft. Und nicht zuletzt müssen wir auch über Führung und Management nachdenken.

Für die weitere Diskussion – insbesondere im Rahmen des Shift/Work Digital Work FORUMs – stellen sich damit folgende offene Fragen:

- Wie können Unternehmen Mitarbeitende und Führungskräfte gezielt befähigen, Human-Agent Teams effektiv zu steuern?

- Welche technologischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit KI-Agenten auch in komplexen Abstimmungsprozessen zuverlässig eingesetzt werden können?

- Wo liegt die optimale Balance zwischen Generalisierung für Flexibilität und Spezialisierung für Qualität und Innovationskraft?

- Wie können Unternehmen die Transformation zur Frontier Firm evolutionär gestalten, ohne Qualität, Kultur und Identifikation zu gefährden?

Diese Fragen werden entscheidend sein, wenn es darum geht, die Chancen der neuen Arbeitswelt sinnvoll und nachhaltig zu nutzen.

Wir legen großen Wert auf sachliche und unabhängige Beiträge. Um nachvollziehbar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen unsere Inhalte entstehen, geben wir folgende Hinweise:

- Partnerschaften: Vorgestellte Lösungsanbieter können Partner oder Sponsoren unserer Veranstaltungen sein. Dies beeinflusst jedoch nicht die redaktionelle Auswahl oder Bewertung im Beitrag.

- Einsatz von KI-Tools: Bei der Texterstellung und grafischen Aufbereitung unterstützen uns KI-gestützte Werkzeuge. Die inhaltlichen Aussagen beruhen auf eigener Recherche, werden redaktionell geprüft und spiegeln die fachliche Einschätzung des Autors wider.

- Quellenangaben: Externe Studien, Daten und Zitate werden transparent kenntlich gemacht und mit entsprechenden Quellen belegt.

- Aktualität: Alle Inhalte beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Spätere Entwicklungen können einzelne Aussagen überholen.

- Gastbeiträge und Interviews: Beiträge von externen Autorinnen und Autoren – etwa in Form von Interviews oder Gastbeiträgen – sind klar gekennzeichnet und geben die jeweilige persönliche Meinung wieder.